- HOME

- 食品検査・HACCP・GAP支援サービス

- 賞味期限延長技術の紹介

食品ロス削減のための

賞味・消費期限延長技術の紹介

食品の保存技術を活用し、賞味・消費期限を延ばすことができれば、フードロス削減に繋げることができます。

このサイトでは賞味・消費期限の延長技術を紹介します。

当社では期限設定にお困りの事業者様のお手伝いをしております。

「食品ロス削減のための賞味・消費期限延長技術入門」において、さらに詳細を説明しております。

>>【食品ロス削減のための賞味・消費期限延長技術入門セミナー】はこちら

賞味・消費期限設定セミナーも開催しておりますので、こちらもご活用ください。

>>【賞味・消費期限設定セミナー(アレニウス式演習付き)】はこちら

期限設定、食品保存に関連の深い加熱殺菌セミナーも開催しております。

>>【食品加工に係る微生物の耐熱性と加熱殺菌理論】はこちら

賞味・消費期限の延長技術

食品保存技術には様々なものがあります。当サイトでは保存技術の一例として、下記の内容をピックアップしてまとめました。

(※各表題をクリックすると説明文に移動します。)

______________________________

【はじめに】賞味・消費期限延長技術について

①商品の初期品質(HACCPによる衛生管理)

➁加工方法(水分活性、pHの調整、その他)

③食品添加物

④脱酸素剤・防湿剤

⑤包装資材・ガス置換包装

⑥流通・保管

【おわりに】効果の検証(保存・加速試験の活用)

【賞味・消費期限関連ミニセミナー】

______________________________

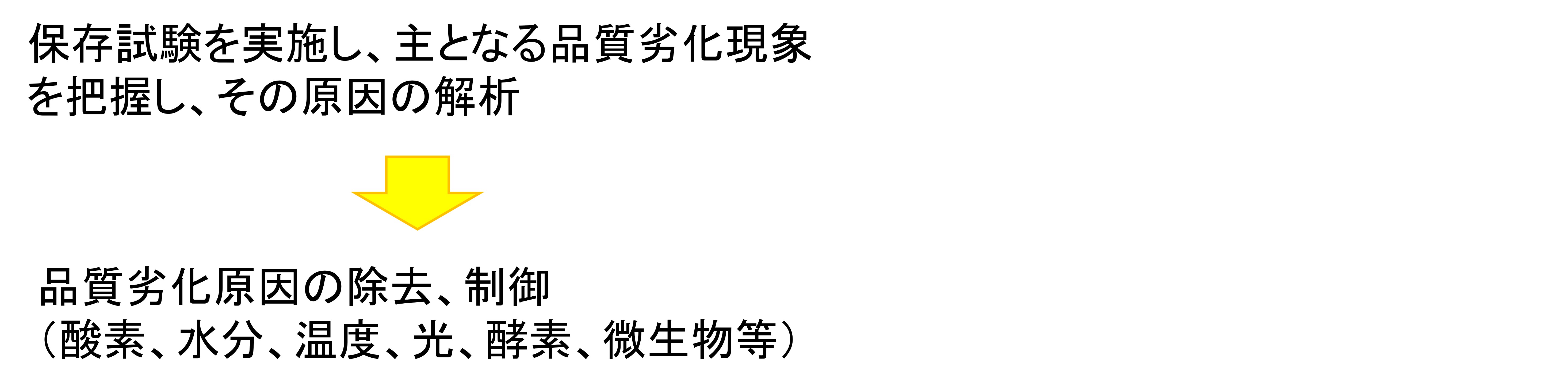

賞味期限の延長の手順としては、まず主となる品質劣化現象を把握してその原因を解析し、その後、その原因を除去したり、制御していくことになります。

例えば油の酸化が原因の場合に制菌剤を添加しても、制菌剤が無駄になってしまいます。原因に合わせた対応が必要になります。

また、賞味・消費期限延長技術については、加熱殺菌、低温保管、水分活性低下、pH調整、食品添加物添加、包装資材変更など、さまざまなものがありますが、ひとつに頼りすぎると当初のコンセプトとした味や食感、香りが損なわれてしまうことがあります。

この場合、マイルドな対策を組み合わせることで、賞味期限を延ばすこともできる(ハードル理論)ため、このことも踏まえて検討していく必要があります。

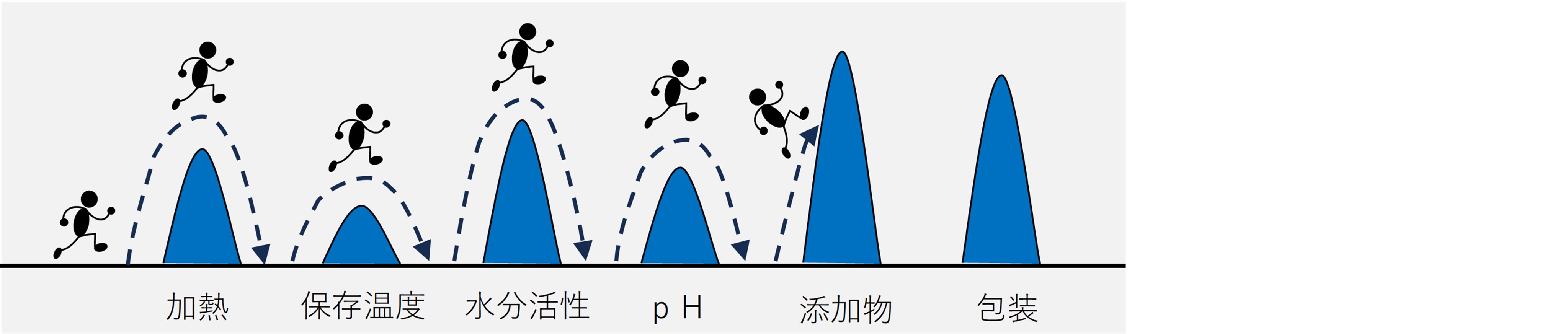

【ハードル理論について】

ハードル理論は、食品の劣化を制御するために、加熱殺菌、水分活性、pH、食品添加物などの複数の要因(ハードル)

を組み合わせて保存性を高める考え方のことです。

製品劣化を引き起こさない程度のマイルドな処理を複数組み合わせることで、食品の保存性を高めることができます。

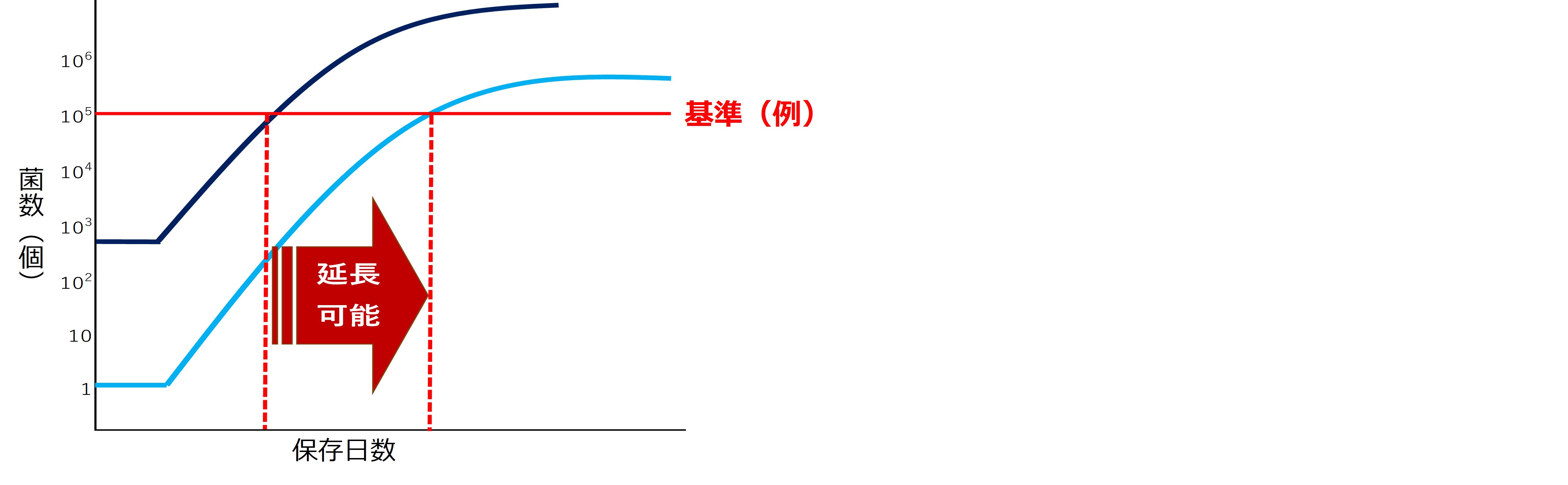

製造直後の製品の菌数を抑えることで、賞味・消費期限を延ばすことが可能になります。

適切な製造手法、加熱条件、盛付け等の衛生的な取り扱いなど、従業員の衛生管理の状況により、最初の菌数に大きく差がでます。

下図のように製造直後品をほぼ無菌状態にできれば、賞味・消費期限を延ばすことも可能になります。

食品汚染の大部分は人為的なものになるため、従業員教育がとても重要といえます。

HACCPに基づいた適切な衛生管理を実施することで、賞味・消費期限を長くすることにつながります。 初発の菌数の違いと賞味・消費期限のイメージ図

初発の菌数の違いと賞味・消費期限のイメージ図

当社では定期的にHACCP研修を開催しております。

当社のセミナーは単なる知識の詰込みではなく、微生物の挙動の把握やリスク評価等の思考トレーニングを盛り込み、

応用力を育成できる内容になっています。

下記サイトではセミナー案内とともに従業員教育に役立つ無料動画も配信中です。是非ご活用ください。

>>HACCP研修サイトはこちら

➁加工方法(水分活性、pHの調整、その他)

< 微生物の制御 >

加熱殺菌を適正に行えば、菌数を抑えることができますが、生き残る菌もあります。

例えば、ボツリヌス菌、ウエルシュ菌、セレウス菌といった芽胞形成菌は100℃で加熱しても死滅させることができません。

レトルト食品のように加圧殺菌(120℃4分以上)すれば、死滅させることができますが、そのような製品でない場合、水分活性、pHを調整することで菌が増えないように制御することができます。

また、加熱殺菌できない製品についても水分活性やpHによる菌の制御が有効になります。

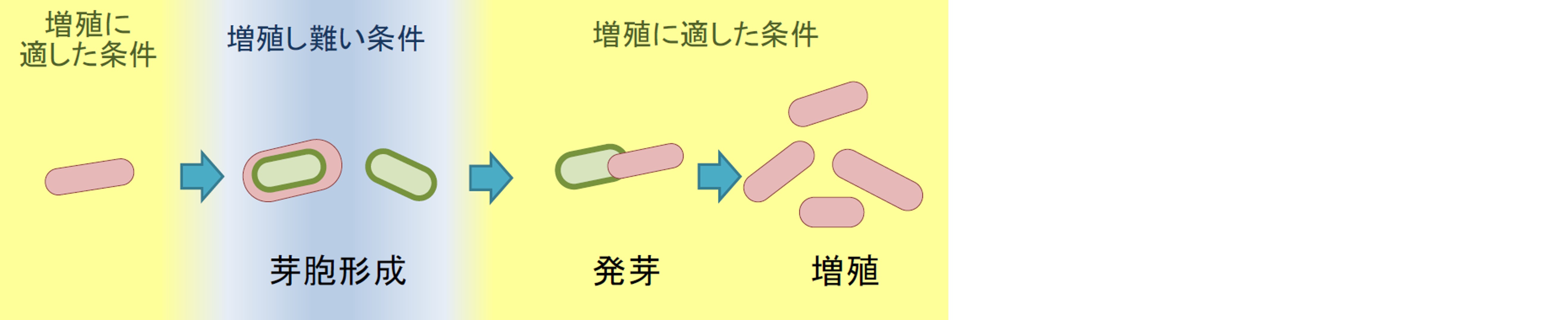

【芽胞形成菌について】(ボツリヌス菌、ウエルシュ菌、セレウス菌等)

これらの菌は生存に適さない環境(高温、乾燥等)になると菌体内に芽胞という硬い殻をつくり休眠します。

適した環境に戻ると発芽し、再び増殖を始めます。芽胞は煮沸、乾燥、冷凍、アルコール消毒等の過酷な条件でも死滅しません。

(例えばボツリヌス菌は死滅させるのに120℃4分以上の加熱が必要)

図 食品安全委員会 役に立つ食中毒の知識 モニター会議講演(平成26年)より

図 食品安全委員会 役に立つ食中毒の知識 モニター会議講演(平成26年)より

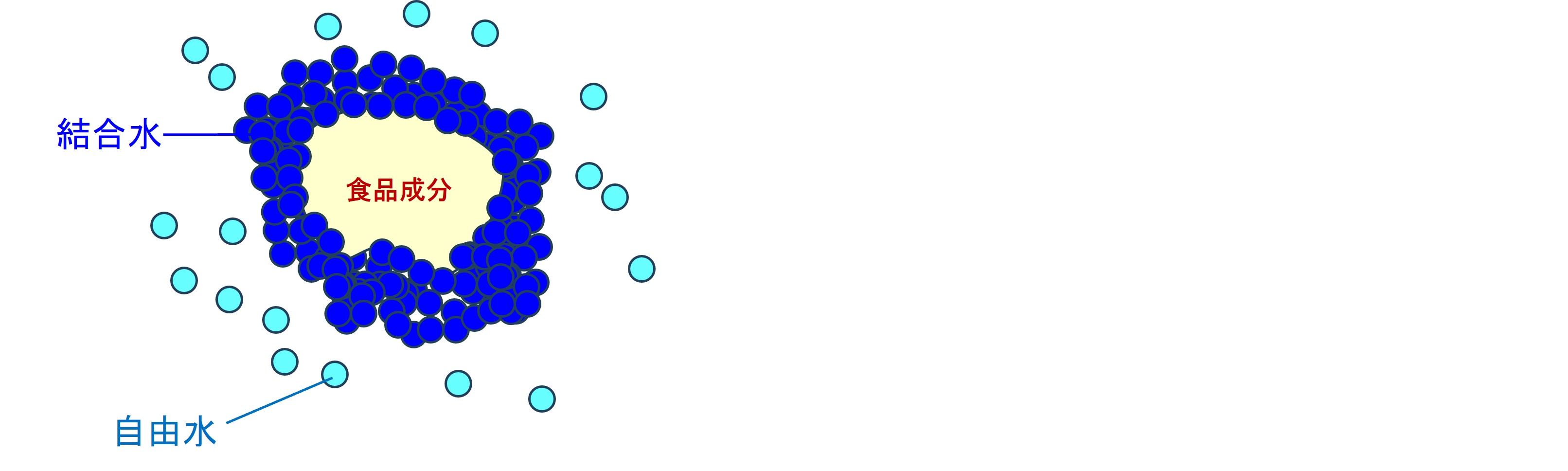

【水分活性(Aw)】

水分活性とは自由水の割合のことです。(純水=1.0)

食品中の水分には「自由水」と「結合水」があり、「結合水」は微生物が利用できません。

水分活性の値が小さいと微生物は増殖し難くなります。

砂糖、塩を多く入れたり、乾燥させた食品は水分活性が小さくなります。

水分活性が0.85よりも小さくなると食中毒菌はほぼ増殖できません。0.7以下になるとカビの増殖も抑えることができます。

【pH(水素イオン濃度)】

7より小さいと酸性、大きいとアルカリ性。

酢の物、マヨネーズなどは、pHが低いため、微生物が増殖し難くなります。

< 変色の制御 >

【褐変の制御について】

褐変は食品が茶色くくすんで褐色になる状態を指し、酵素が関与する酵素的褐変と関与しない非酵素的褐変(メイラード反応)があります。

ここでは酵素的褐変について取り上げます。

【酵素的褐変】

基質ポリフェノール、酵素、酸素が関係した複雑な反応により起こります。

【対策】

・加熱して酵素を失活させる

・pHを下げて酵素反応を抑える(クエン酸等添加)

・還元剤の添加(アスコルビン酸等)・阻害剤を添加する(食塩水に漬ける)

>>変色防止技術についての詳細はこちら(アサマ化成㈱サイト)

【お問合せ窓口】中部アサマ化成販売㈱

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目17番30号 Ie桜通伏見ビルディング9B

TEL : 052-746-9019 FAX : 052-746-9018

保存料・日持ち向上剤を適切に用いることで微生物の増殖を抑え、賞味・消費期限を延ばすことができます。

< 保存料・日持ち向上剤について >

商品に保存料を添加する場合「保存料(〇〇〇)」と表示が必要になります。

保存料の中には食品衛生法で対象食品および使用量基準が定められている添加物もあり、使用にあたっては注意が必要です。

日持ち向上剤の効果は保存料より低いものが多く、添加量は保存料より多くなる傾向があります。ただし、保存料には使用制限があり、

使えない場合や製品の納入先によっては保存料を避けてほしいとの要望もあり、日持向上剤が使われることもあります。

【主な保存料】

①ソルビン酸、ソルビン酸K

➁しらこタンパク

③ポリリジン

④プロピオン酸、プロピオン酸Ca、プロピオン酸Na

⑤安息香酸、安息香酸Na など

【主な日持ち向上剤】

①酢酸、酢酸Na

➁グリシン

③卵白リゾチーム

④チアミンラウリル硫酸塩

⑤グリセリン脂肪酸エステル など

< 使用する場合の留意点 >

保存料、日持ち向上剤はそれぞれ、効果のある対象(微生物)が異なります。

使用する保存料、日持ち向上剤は問題となっている微生物に有効かどうかの確認が必要です。

味や香りへ影響する添加物もありますので、考慮する必要があります。

日持ち向上剤、保存料はそれぞれ効力が発揮できる対象(微生物)、発揮できない対象があるため、

弱点を補うように組み合わせて使うと効果的に制菌できる。

【日持ち向上剤の特徴の一例】

・酢酸ナトリウムは、幅広い細菌類の生育を抑える効果があるが、多く添加すると酸味がでてしまう。

・グリシンは細菌の細胞壁の生合成を阻害するので、グラム陽性菌には有効だが、枯草菌以外は効果が小さく添加量が多くなる。

真菌類にも無効。甘みがあり添加量を多くすると味が変わってしまう。加熱により焦げやすくなってしまう。

・リゾチームは酵素であり、加熱により効力が低下する。

・グリセリン脂肪酸エステルは食品成分の影響を受け、効果が小さくなる場合がある。また、独特の味がある。 など

>>食品添加物についての詳細はこちら(アサマ化成㈱サイト)

【お問合せ窓口】中部アサマ化成販売㈱

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目17番30号 Ie桜通伏見ビルディング9B

TEL : 052-746-9019 FAX : 052-746-9018

食品の劣化に影響を与えるものには、酸素、水分があります。

酸素により油脂分が酸化して劣化したり、好気性微生物が増殖し変敗・腐敗にもつながります。

水分により食感が変わったり、微生物が増殖しやすくなります。

これらは脱酸素剤、防湿剤を用いることで防ぐことができます。

ただし、これらを用いる際は、バリアー性の高い(酸素透過度・水蒸気透過度が低い)包装資材を使う必要があります。

【脱酸素剤】

・包装内の酸素を除去するため脱酸素剤を封入する。

・脱酸素剤は還元鉄などの酸化されやすい物質を粉状にして通気性のある袋に充填したものやシート状のものがある。

有機系のものとしてアスコルビン酸を利用したものもある。

・脱酸素剤は内容物の酸化防止と好気性微生物の静菌作用があり、賞味期限延長に有効である。

【防湿剤】

・水分活性を下げたのち、低い状態を保つように包装する。

・ガラス容器、金属容器は確実に水分を遮断できるが、プラスチック包材の場合、乾燥剤が併用されることもある。

・乾燥剤の代表的なものにはシリカゲル、モンモリロナイト、塩化カルシウム、生石灰がある。

シリカゲルは潮解や膨潤を起こさないため、広く使われる。

>>脱酸素剤・防湿剤の詳細はこちら(アイリス・ファインプロダクツ㈱サイト)

脱酸素剤・防湿剤を用いる際は、バリアー性の高い(酸素透過度・水蒸気透過度が低い)包装資材を使う必要があります。

これらを合わせて選定することで効果を発揮できます。組み合わせについては下記㈱折兼にご相談ください。

>>包装資材・包装機械・脱酸素剤・防湿剤の詳細・お問合せはこちら(㈱折兼サイト)

【包装資材による対策のメリット】

pH、水分活性、添加物といった対策をとると、製品のコンセプトとした味や食感が変わってしまうことがあります。

バリア性の高い包装資材を用いたり、ガス置換等の充填方法を変えることで、味や食感を変えることなく、賞味・消費期限を延長することができます。

ここではフィルムの基礎知識から様々な包装資材、充填方法について下記の順で説明します。

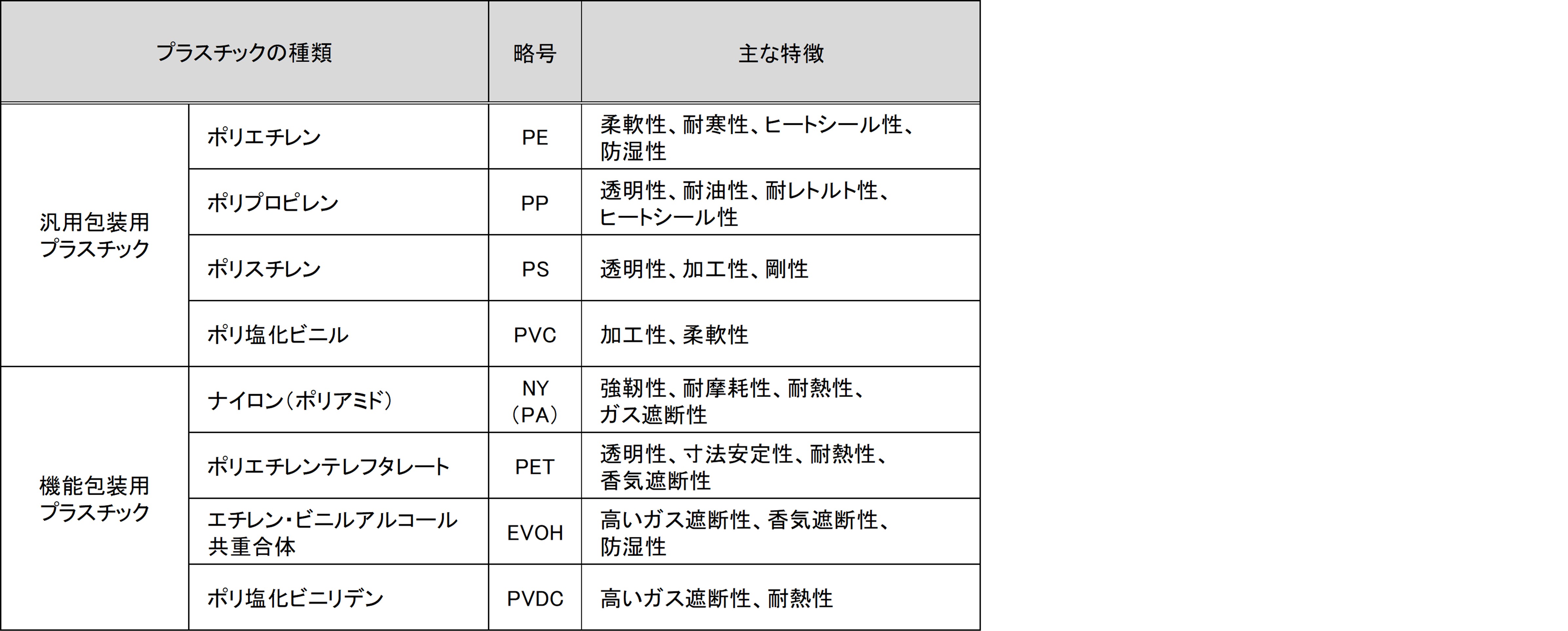

【包装用プラスチックの種類と特徴】

【延伸フィルムについて】

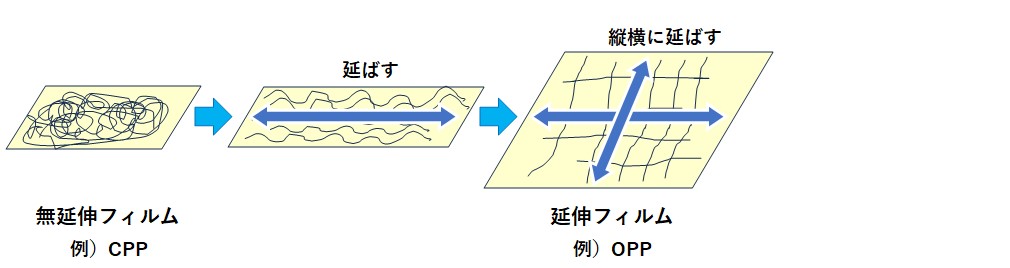

分子が配向していない状態のフィルムは「無延伸フィルム(Cast Film)」と呼ばれ、一般に頭に「C」をつけて表します。

「無延伸フィルム」を加熱しながら縦横に引っ張り熱固定して作ったフィルムを「二軸延伸フィルム(Biaxially Oriented Film)」と呼び、

一般に頭に「O」をつけて表します。二軸延伸フィルムは引っ張った方向に分子が配向され、バランスが取れたフィルムとなります。

PP(ポリプロピレン)を例にすると、「無延伸フィルム」は「CPP」と表示し、「二軸延伸フィルム」は「OPP」と表します。

同じPPでも加工方法により性質が異なります。

CPPは伸びのある柔らかいフィルムとなり、ヒートシールに適しています。

OPPは伸びのない硬いフィルムとなり、剛性があり、印刷や、貼り合わせ基材に適しています。

延伸のイメージ図

【PVDC(ポリ塩化ビニリデン)について】

PVDCコートは、Kコートフィルムとも呼ばれる。OPPやPETに「ポリ塩化ビニリデン」をコーティングしたものです。

バリア性と防湿性に優れているものの、一時期は燃焼時にダイオキシンが発生することから使用が避けられていました。

しかし、現在は焼却炉の性能が向上し、ダイオキシン発生が少なくなってきており、再び使用されるようになっています。

【EVOHについて】エチレン・ビニルアルコール共重合体

高湿度の環境下でガスバリア性能が低下する傾向があります。

そのため、複数のフィルム層で構成される積層フィルムの中間層に使用することが多いフィルムです。

【アルミ箔】

アルミ箔は、アルミニウムを薄く伸ばして作られる素材です。

ラミネート包装において使用するアルミ箔の厚さは7〜9μm程度で家庭用のアルミ箔と比べて薄くなっています。

缶詰に近い優れたバリア性を持ちますが、中身が見えない、袋の形に整えることが難しいといったデメリットがあります。

【アルミ蒸着フィルム】

アルミ蒸着フィルムは、CPP、OPP、PETなどのプラスチックフィルムに、蒸着という技法によってアルミニウムを付着させたフィルムのことです。

蒸着とは、真空状態でアルミニウムを蒸発させて付着させることです。

アルミ蒸着フィルムは薄く柔軟性が高いため、さまざまな形状で使用できます。

「アルミ蒸着CPP」を「VMCCP」、「アルミ蒸着PET」を「VMPET」と表示することがあります。

(1)ガスバリアフィルム

酸素の存在により、油脂が酸化劣化して味や風味を損ねたり、好気性微生物が増殖し、腐敗、変敗につながります。

また、水分により食感が変わったり、微生物が増殖しやすくなります。

酸素、水蒸気を通し難いフィルムを用いることで、賞味・消費期限を長くすることができます。

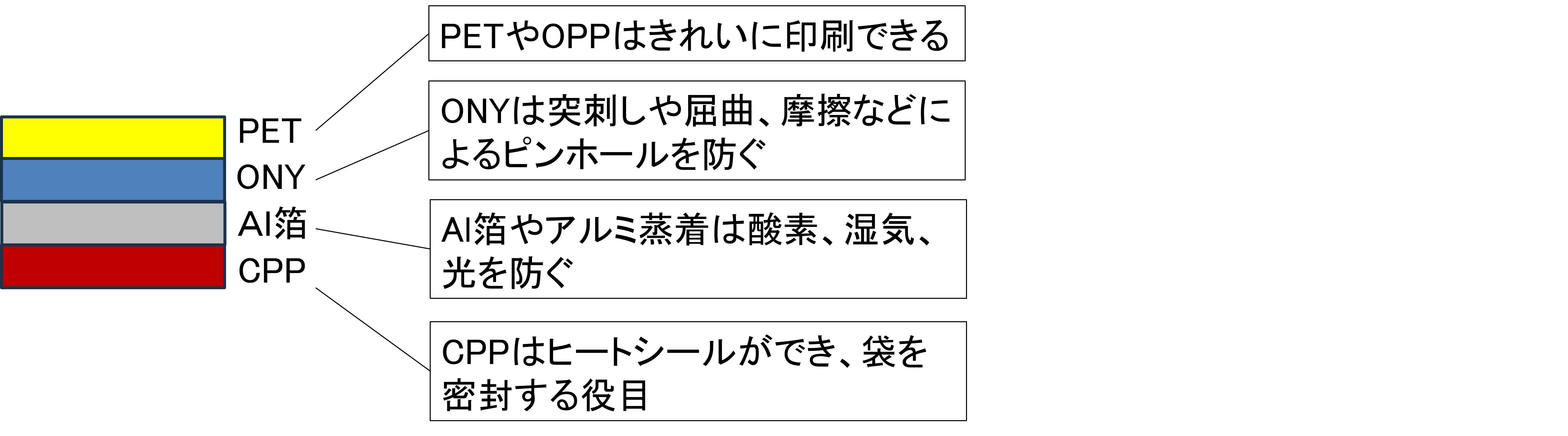

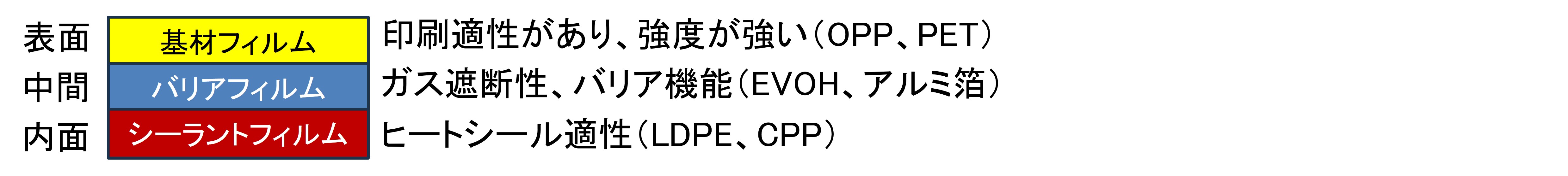

個々のフィルムには長所、短所があるため、組み合わせて機能性を発揮させるものが「積層フィルム」となります。

OPP、PETは剛性があり、印刷、貼り合わせ特性があるため、主に基材フィルムに使われます。

EVOHとアルミ箔は、ガス遮断性に優れている(バリアフィルム)ため、主に中間層に使われます。

LDPE(低密度ポリエチレン)は柔軟性がありヒートシールに適性があり、主に内面に使われます。

【積層の基本構成】

(5)真空包装・ガス置換包装

酸素の存在により、油脂が酸化劣化して味や風味を損ねたり、好気性微生物が増殖し、腐敗、変敗につながります。

対応として、包装内の空気を脱気して密封する真空包装があり、形が崩れやすいものについては、包装内の空気を排除したのち、

他のガスを充填する方法があります。

置換するガスは窒素が一般的ですが、窒素と炭酸ガスの混合ガスも使われます。

炭酸ガスを併用する理由としては、炭酸ガスに静菌作用、カビ防止作用があるためです。

真空包装、ガス置換包装ともに包装後に酸素が透過するとせっかく包装した意味がありませんので、ガスバリア性が高い包材を用いることになります。

>>包装資材・包装機械の詳細・お問合せはこちら(㈱折兼サイト)

賞味・消費期限の延長対策を実施したのち、どれくらい期限を延ばすことができたか効果の確認を行うことになります。

確認の方法として、賞味期限の短いものについては保存試験、長いものについては加速試験の活用も検討していきます。

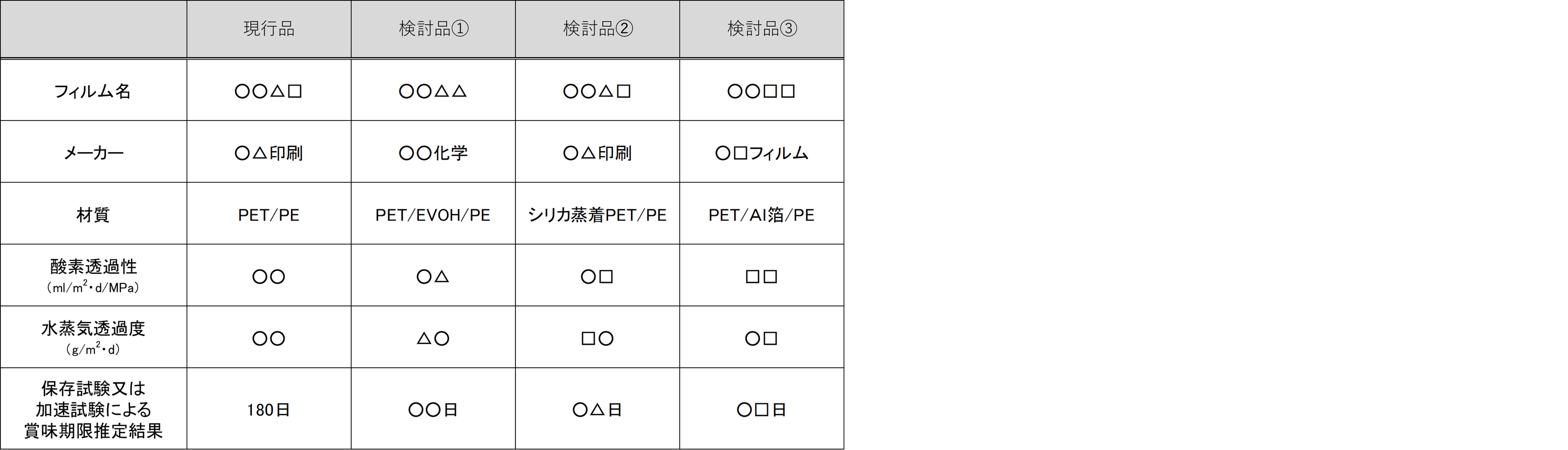

同じ材質、同じ厚さの包装資材を用いても酸素透過度、水蒸気透過度が異なることがあり、賞味期限も大きく違ってくることがあります。

実際に保存試験・加速試験を実施して確認することが必要になります。

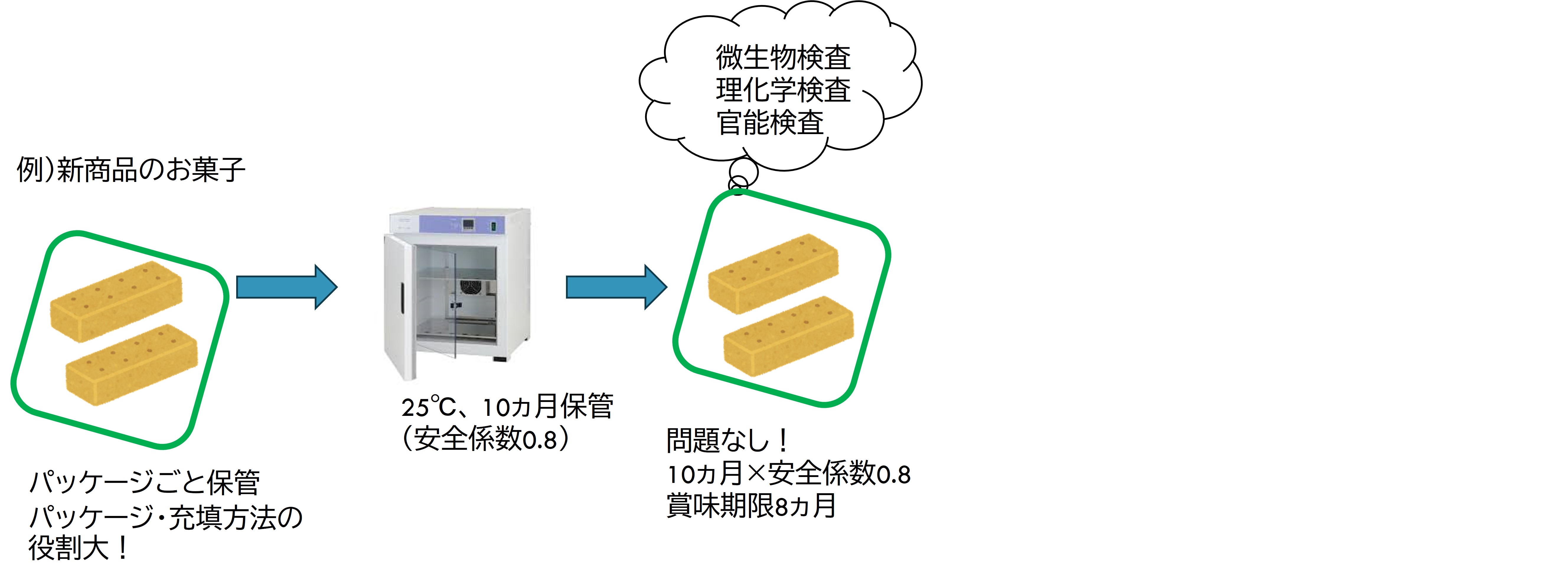

【保存試験】

一定温度に一定期間保管後に取り出し、微生物、理化学、官能検査等を行い、品質が確保されているか確認する試験です。

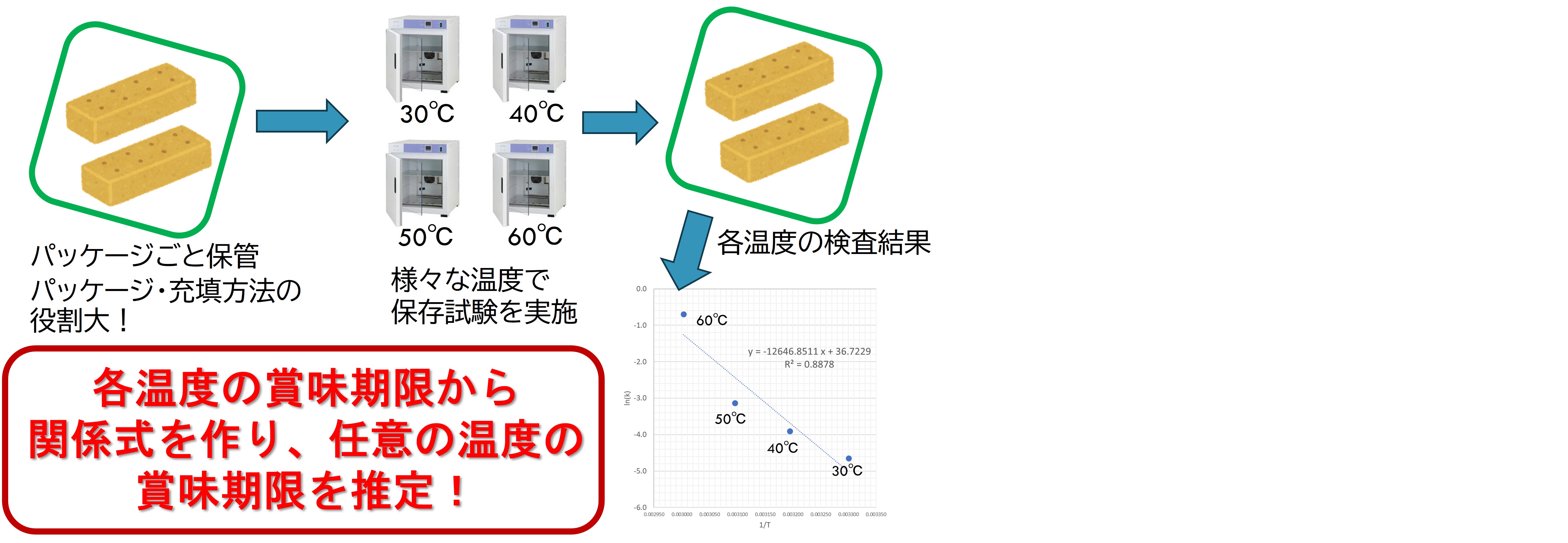

【加速試験】

温度上げて劣化の進行を加速させ、短期間で賞味期限を推測する方法です。

アレニウスの式を用い製品ごとに固有の活性化エネルギーを算出し、理論式から流通・販売温度での賞味期限を設定します。

食品により計算条件があてはまらない場合もありますので留意する必要があります。

現行品と検討品の比較例(包装資材の変更)

当社は食品衛生法の登録検査機関、ISO17025認定検査機関であり、日本災害食認証制度に準じた加速試験の相談にも対応しています。

試験計画の立案から、試験の実施、結果報告まで一環して対応可能です。

また、賞味・消費期限設定に関するセミナーも開催しています。

賞味・消費期限設定に必要な保存試験・加速試験についての動画を公開しています。

5分程度で視聴できるミニセミナーとなっていますので、ぜひご視聴ください。

加速試験については、適用できる食品とできない食品があります。

また、保存試験の検査項目の設定方法、賞味期限の推定における留意点など、動画では紹介しきれていない部分も多々ございます。

さらに知識を深めたい方はZOOMセミナー「賞味・消費期限設定と保存試験・加速試験の進め方(演習付き)」のご受講をご検討ください。

【5分でわかる保存試験】

【5分でわかる加速試験】

【当サイトの監修】

環境科学研究所 食品分析センター 技術顧問 跡部昌彦氏

<プロフィール>

食品開発、食品加工技術、食品素材開発、健康機能研究、感性科学研究、研究開発マネジメントに長年従事し、

保存試験等のコンサルティング、セミナー実績多数。

【資格】技術士(農業/総合技術監理部門)

・元ポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱ 研究開発本部 味の科学研究所 所長

・跡部技術士事務所 代表

・大同大学 建築学部 かおりデザイン専攻 客員教授

・公益社団法人日本技術士会登録 食品技術士センター副会長

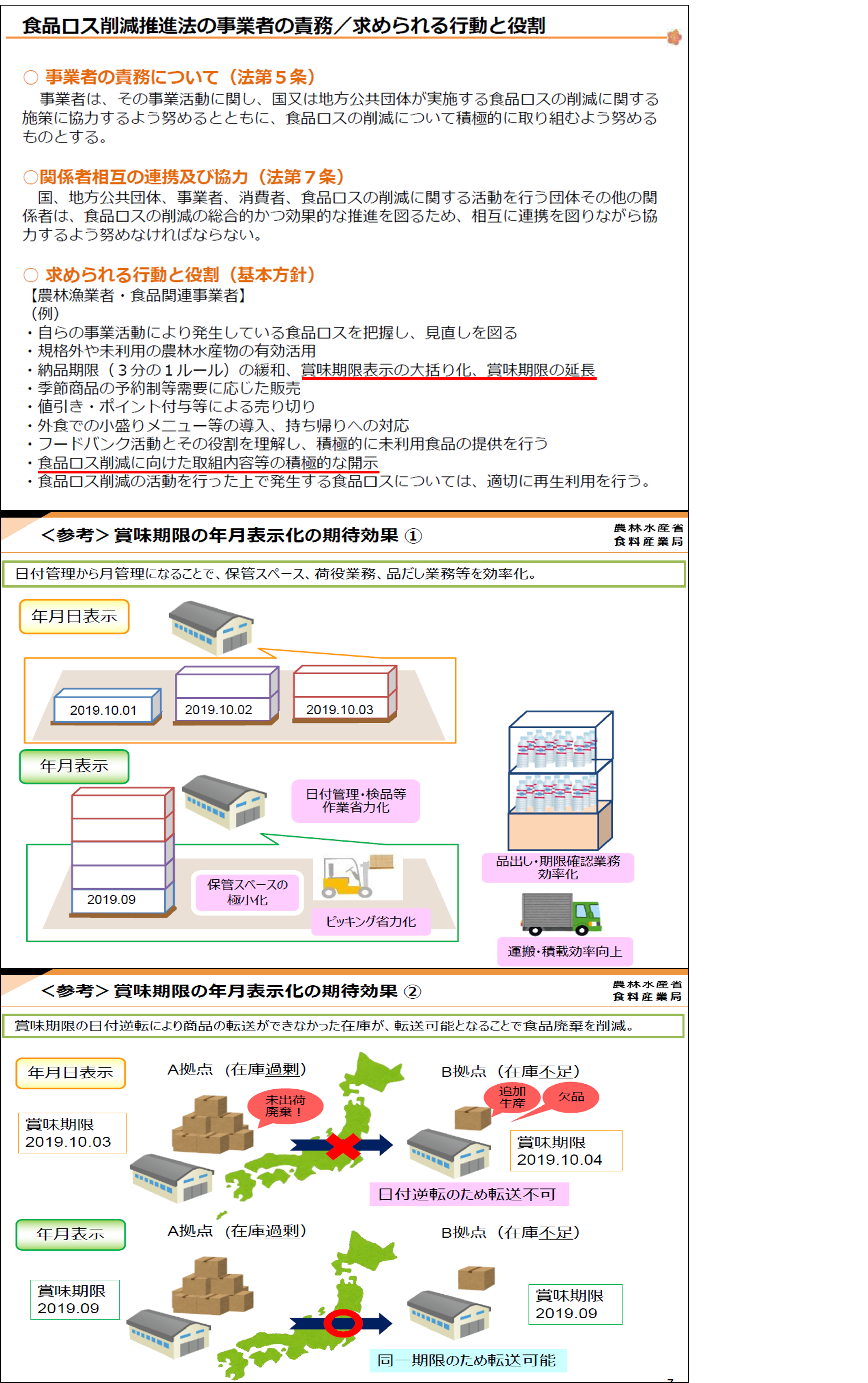

「食品ロスの削減の推進に関する法律」(略称 食品ロス削減推進法)が、令和元年10月1日に施行されました。

食品ロスの削減には様々な取り組みがありますが、当社では「賞味期限表示の大括り化」を含めた賞味期限の見直し、

「賞味期限の延長」の支援に取り組んでいます。(下記、農林水産省資料 食品ロス削減推進法の事業者の責務参照)

「賞味期限の大括り化」とは、「年月日」表示から「年月」表示に変更することです。(下記、農林水産省資料①➁参照)

在庫管理がスムーズになるだけでなく、日付の逆転が要因となる商品の廃棄を削減することができます。

しかし「年月」表示にする場合、「日付」が切り捨てになるため、賞味期限が最大1ヵ月程度短くなってしまいます。

例えば「2019年10月3日」の賞味期限を年月表示にすると10月末までの品質は確認できていないため、「2019年9月」との表示になります。

賞味期限の大括り化を進めるには、賞味期限の見直しを同時に進めていくことが食品ロス削減のために重要となります。

賞味期限の大括り化を含めて、当社では期限設定にお困りの事業者様のお手伝いをしております。

消費期限・賞味期限の設定には科学的根拠が求められますが、当社では科学的根拠に基づいた期限設定のための保存試験・加速試験を承っております。

検査項目の選定、保存期間、保存温度等の検査条件について、ご提案いたします。

賞味・消費期限設定や賞味・消費期限延長技術に関するセミナーも開催しています。

また、賞味・消費期限延長技術の紹介サイトを開設し、食品ロス削減のための情報提供を行っています。

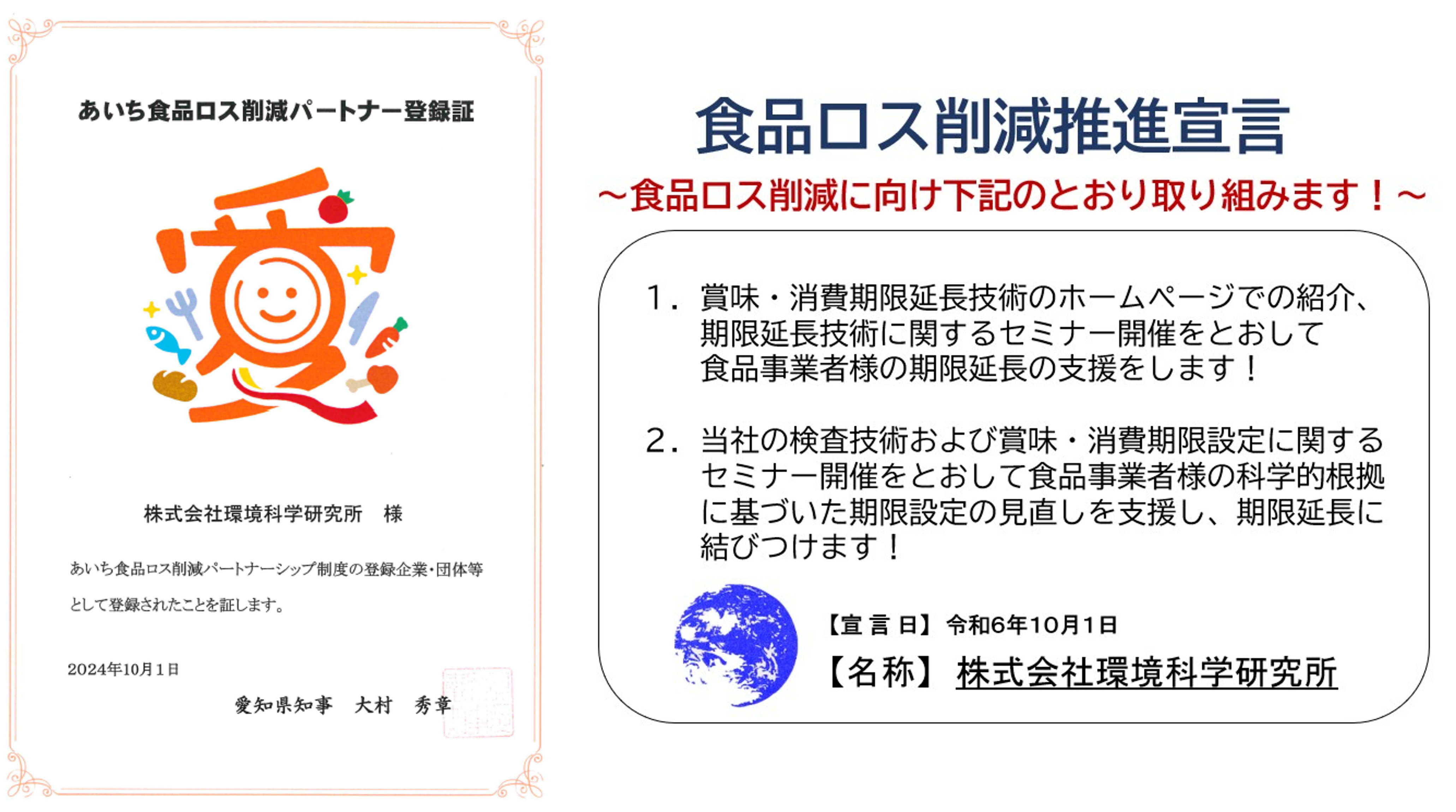

-当社は「あいち食品ロス削減パートナー」として活動しています-

当社はかねてより食品事業者様への支援をとおし、食品ロス削減に取り組んできましたが、令和6年10月1日に「あいち食品ロス削減パートナー」に登録されました。

「あいち食品ロス削減パートナーシップ制度」は、愛知県が実施している登録制度であり、食品ロス削減に取り組む企業・団体等を「あいち食品ロス削減パートナー」として登録することにより、企業・団体等における食品ロス削減の取組を促進するとともに、その取組を広く周知することで、県民の食品ロス削減に向けた意識の啓発・高揚を図ることを目的としています。

>>「あいち食品ロス削減パートナー制度」の詳細はこちら

当社は「食品ロス削減推進宣言」を掲げ、食品事業者様の賞味・消費期限の設定や期限延⾧の支援をとおして、食品ロス削減に取り組みます。

【取り組み実績】

| 実施時期 | 取り組み内容 | 取り組み場所 |

| 令和5年7月~ | 「賞味・消費期限設定と保存試験・加速試験の進め方」セミナー開催(3~4回/年) 賞味・消費期限設定に対するアドバイスと保存試験・加速試験を実施 |

本社 WEB |

| 令和6年1月 | 京都府中小企業技術センター主催セミナーにて「賞味・消費期限設定と食品保存期間延長技術」について講演 >>詳細はこちら | 京都府 |

| 令和6年6月~ | 「食品ロス削減のための賞味・消費期限延長技術の紹介サイト」開設 (随時更新) 賞味・消費期限設定に対するアドバイスと保存試験・加速試験を実施 |

本社 WEB |

| 令和6年7月 | 株式会社折兼主催セミナーにて「賞味・消費期限の設定方法」について講演 | 株式会社折兼 WEB |

| 令和6年8月 | 食品技術士センター(日本技術士会登録グループ)にて 「HACCPと賞味・消費期限設定を中心に当社の技術支援の取り組み」について講演 >>詳細はこちら |

本社 WEB |

| 令和6年9月~ | 「食品ロス削減のための賞味・消費期限延長技術入門」セミナー開催 (3~4回/年) 賞味・消費期限設定に対するアドバイスと保存試験・加速試験を実施 |

本社 WEB |

| 令和6年11月 | 株式会社折兼主催セミナーにて「賞味・消費期限の延長技術」について講演 | 株式会社折兼 WEB |

| 令和7年1月 | 香川県産業技術センター主催セミナーにて「賞味・消費期限設定の進め方と期限延長技術」について講演 >>詳細はこちら | 本社 WEB |

| 令和7年7月 | 「食品加工に係る微生物の耐熱性と加熱殺菌理論」セミナー開催 食品の保存性向上には微生物の増殖を抑えるため、耐熱性菌等の特性や加熱殺菌理論の理解が必要であり、その詳細を解説 |

本社 WEB |

| 令和7年10月 | 高知大学土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業にて「賞味・消費期限設定と食品保存技術の活用」の講義を実施 >>詳細はこちら | 本社 WEB |

お問い合わせはこちら